- HOME

- 理論生物学とは

数学や理論的方法を使うことで、よりよく理解できる生命現象がたくさん有ります。

また、個別の生命現象に注目することで一般的法則が見えてくるところが、生物学の面白いところです。

我々は、具体的な生命現象に注目し、そのメカニズムの解明を通じて、生命の普遍的原理に迫ります。

理論生物学とは?

20世紀後半から今世紀にいたるまで生物学の発展は目覚しく、その勢いは留まることをしりません。生物の機能には、様々な遺伝子や蛋白質などの生体分子が関わっていることや、それらの制御の関係が複雑なネットワークを形作っていることも、現在では分かってきました。生物学は学問的発展を見せているばかりではなく、我々の生活にも大きな影響を与えています。幾つかの病変は遺伝子の働きの異常として理解できるようになり、その理解に基づいた新しい治療法も実現され始めています。

20世紀後半から今世紀にいたるまで生物学の発展は目覚しく、その勢いは留まることをしりません。生物の機能には、様々な遺伝子や蛋白質などの生体分子が関わっていることや、それらの制御の関係が複雑なネットワークを形作っていることも、現在では分かってきました。生物学は学問的発展を見せているばかりではなく、我々の生活にも大きな影響を与えています。幾つかの病変は遺伝子の働きの異常として理解できるようになり、その理解に基づいた新しい治療法も実現され始めています。

現在の生物学では、その方法論に大きな変化が起きています。実験的方法でこれまでに明らかにされてきた多くの情報に対し、統合的・全体的視点からその働きをとらえる方法として、数理科学や物理学や計算機シミュレーションなどの理論的方法が積極的に利用されるようになってきています。生物学の理論はまだ発展途上ですが、近い将来、実験と理論が二つの方法として両輪をなし、予測と検証を繰り返すことで発展するような生物学が確立されるだろうと期待しています。我々はそのような生物学の未来を見据えて、理論生物学研究を推進しています。

数理発生生物学について(2002年)

数理的手法を用いた発生現象の理解

生物がたった一つの受精卵から出発して、その種に固有の形を作って行く過程が「発生」です。丸い受精卵から機能をもった形が作り出されてゆくのですが、これは、人間が材料を加工して機能的な道具を作り出すような「かたち作り」とは、幾つかの点で異なっています。

例えばウニの原腸形成は、細胞が集まってできた中空のゴムボールのような胞胚から、表面の一部が変形して内側にめりこみ、管状の構造が作られる過程です。これは、ちょうど陶器職人の手によって粘土の塊から、椀やつぼが作り出されるようすに良く似ています。でも、そこに働く機構は、全く異なる種類のものです。陶芸の場合は、目的の形をあらかじめ知っている職人が、それに近づけようとする力を、外から加えることで形がつくられます。一方原腸形成においては、胞胚

発生とは「生物が採用してきた独特のかたち作りの方法論」だと言えるでしょう。「生物のかたち作りの方法論」に独特な特徴を、幾つか挙げることができます。

- それぞれが情報処理できる単位(細胞)が多数集まって自律的になされること

- 局所的な相互作用から全体の機能的な形が作り出されること

- 進化によって選ばれてきた適応的なシステムであること

生物のかたち作りを理解するためには、発生現象をこのように一般的にとらえる視点が必要です。例えば、生物の発生に見られる形態形成過程を、多数の細胞の間の比較的単純な相互作用から機能が創発される過程、つまり自己組織的な過程としてとらえる研究は、非常に重要です。またその研究には、数学的手法が非常に強力な道具として働きます。

実験的手法と数理的手法

近年分子生物学のターゲットとして、生物の発生現象を含む形作りの基本が集中的に研究され、様々な遺伝子の発現調節ネットワークが逐一明らかにされつつあります。実験により得られるデータを総合的に分析し、情報を抽出すること、さらには高次生命現象の理解へと繋げる事が、次の課題として求められています。分子の知識を、3次元空間上に展開されるかたち作りの理解へとつなげるためにも、数理的手法が重要になるでしょう。実験発生学に直接インパクトを与えることを、数理発生学は目指しています。一つ一つの研究で実際に有効性を示していくことで、それは可能になると考えています。

現在の課題

数理的手法ならではの研究として、次のような領域に取り組んでいます。

- 微分方程式やセル・オートマトンによる形態形成の研究 細胞の局所的な振るまいと、組織や器官に現れる大局的な形との関係を、予測する

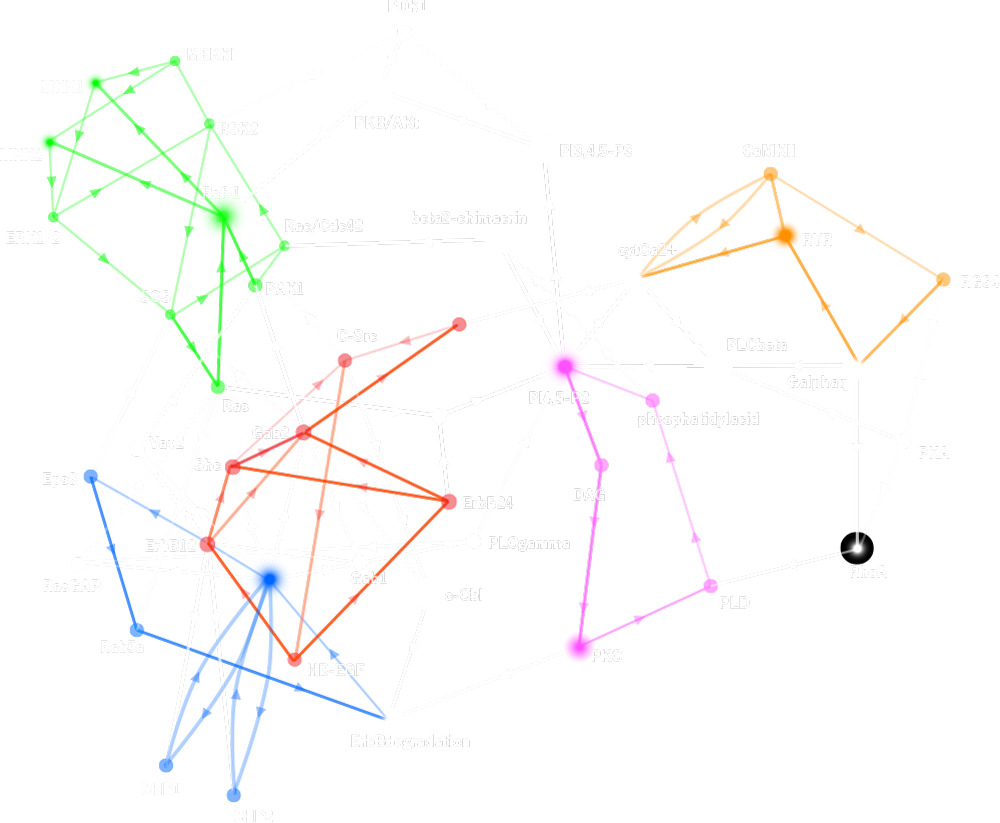

- ネットワークの理論 遺伝子やタンパク質が作るネットワークについて、その構造と振る舞いの関係を明らかにする

- 理論進化生物学 発生システムの進化。遺伝子や生物個体の振る舞いの進化。

現在、私たちの研究室では、様々な具体的な現象に取り組んでいます。それぞれの研究の成果については、研究内容のページをご覧ください。

私の目ざす数理生物学

-発生生物学・形態形成を数理的に研究する-

(数理生物学会ニュースレター:2004年9月号より)

(1)前書きと自己(研究)紹介

数理生物学はこれまで生態学や進化生物学、遺伝学といった分野で大きな成功を収めてきた。例えば生態学においては、もはや数理生物学なしでは、学問が成立しないと言っても良いほど、数理モデルや数理的思考法が浸透している。しかし、よりミクロなレベルの生物現象、例えば分子生物学や細胞生物学、そして発生生物学においては、数理モデルはまだほとんど重視されていない。一方で、実験生物学としての分子生物学や発生生物学の勢いは、相変わらずとどまることを知らない。特に発生生物学においては、形態形成やアルゴリズミックな細胞分化制御など、数理モデルで解くにふさわしい現象が多数あることを考えると、この対照的な状況は、つくづく残念だと思う。

私の学問的な目標は、これら発生生物学や分子生物学において、有用な数理モデルを作り、数理的手法をこれらの領域における代表的な方法にまで、育てることである。この目標に向けて私が採ってきた方法論は、実験生物学者を意識した研究と、彼らのコミュニティーの中で発表活動を行うことであった。活動の中心も、数理生物学会以外に実験系の学会(発生生物学会や分子生物学会)に於いて、共同研究や研究会などの交流を積極的に行ってきた。その結果、ここ数年ようやくこれらの学会で自分の活動が、知られるようになってきたと思う。また2002年の秋に、基礎生物学研究所(基生研)に現在の職を得たことは、大きな環境の変化であった。分子生物学方面に大きく人脈の幅がひろがり、直接対話することで彼らの考え方をより理解できるようになった。しかし客観的には、ようやく国内のコミュニティーで、活動が知られるようになったというに過ぎない。今後も努力して、活動を継続していく必要がある。

今回数理生物学会ニュースレターに「私の目指す数理生物学」の原稿を書くように依頼があったとき、正直に言って少し戸惑った。私自身は、まだ若手のつもりであり、研究業績もこれからもっと充実させたいと思っている。自分の研究活動を総括したり、分野を代表したりする立場には無いと思う。ただ、私は分子生物学者に囲まれて数理生物学を研究する、という特別な経験を得ている。そこから得られる情報は、数理生物学会の他のメンバーにお知らせすることで、役立つかもしれない。そう考えて、原稿執筆をお引き受けすることにした。以下の文章は現在も変化しつつある分子・発生生物学周辺の状況を、私の視点からとらえて、(特に関連分野に参入を考えている方々に)役立つ情報になるように、解説したつもりである。少し私的な話も混ざってしまうが、それは話の流れのためと了解していただけたら嬉しい。

(2)これまで

私が研究生活に入ろうとしていた90年代の半ばには、発生・形態形成現象に分子生物学を用いて取り組む手法が、非常に勢いを持っていた。ショウジョウバエの体節形成にかかわる遺伝子の発現パターンと制御は、80年代の半ばから終わりにかけて、次々と明らかにされていた。同様の手法は様々な生物の様々な現象に適用できる、と考えられていた。つまり生物の体作りは、注目する領域で働く遺伝子を調べることで、すべて理解できると考える発生学者が多かったように思う。

一方で、発生や形態形成を数理生物学的に扱う研究も続けられていた。それらは、Turingに由来する反応拡散方程式を用いた形態形成や、Cellular automatonを使ったモデルなどである。これらの研究の中には、大変すばらしいものも多い。しかし実験発生学の成果の華々しさの影で、数理的研究は目立っていないように見えた。例えば、ショウジョウバエの体節形成機構の解明は、発生遺伝学の大きな成果の一つである。一方で、体節遺伝子(例えばeven-skipped)が周期的な発現パターンを作ることに対して、Turingのアイデアを用いて説明しようとする数理的研究がなされた。しかし実際には体節遺伝子は、発現する領域のそれぞれで、異なる制御機構の下にあることが明らかになった。これは、Turing拡散不安定性のような自律的に周期パターンを作り出す機構とは、無関係である可能性が高い。この結果は、当時の発生生物学の状況を、象徴的に示していたように思える。つまり、数理モデルを用いて、現象に潜む原理を推測するよりは、分子機構を一つ一つ明らかにしていったほうが正確であることを、例示してしまったのである。

当時の数理的研究は、分子発生生物学が次々と事実を明らかにする勢いに、後から着いていく、といったところが有ったかもしれない。しかし改めて考え直せば、一般的に発生現象を理解する上で数理モデルが必要なのは、ほとんど明らかとも思える。

理由の第一として、発生現象とは三次元空間中に形が展開していく過程である。このような時空間変化を理解するには、偏微分方程式などの空間構造を直接扱える数理的方法が必要不可欠である。

第二に、分子生物学の発展は、発生の分子的理解を推し進めたと同時に、遺伝子の(つまりミクロレベルでの)振舞いに関する情報を、多く生み出すこととなった。これらの情報は量が多いだけに、重要な部分を見えにくくしている。情報を統合し、本質的で重要な要素を見つけ出すことも、数理モデルやコンピュータを使った解析として重要になってくるだろう。

第三に、生物学を研究する以上、進化の問題は避けて通れない。進化を実験的に研究することは、ほとんど不可能であるが、数理モデルを適切に使えば可能である。

私自身は、九大に在籍した当時から、これら三つの柱を意識しながら発生の数理モデルを研究し続けていた。学問的に少数派でありながら、これらを明確に意識することで、自信を持って研究を続けられたのは、もちろん九大の巌佐庸先生を初めとする多くの方の援助や励ましのおかげである。特に巌佐先生の楽観主義は(時として無責任とも思えたが)、大変心強いものであった。

(3)最近の動向

先ほど書いたように、基生研に移ったことは私にとって大きな転機であった。しかし、数理生物学者が基生研に採用されたことは、私個人にとって大きいだけでなく、分子・発生生物学の変化を示しているのかもしれない。私が採用された部門名は、情報生物学研究センターと言い、明らかにバイオインフォマティクスを意識したものである(最近、「理論生物学研究部門」と名前が変わり、自分の研究の実態により近くなった)。しかし、公募要綱にはむしろ「広く様々な理論的方法により、生命科学を総合的に研究しようとする研究者」といった条件が示されていた。私は、半信半疑ながら、「駄目で元々」のつもりで応募してみた。基生研は、実験生物学の基礎研究における、超一流の研究所であり、ほとんどの研究部門が、分子生物学的研究を行っている。もし仮に採用されたとしても、そのような環境で、果たして自分の研究が正しく評価されるだろうか?という心配もあった。

意外にも基生研に採用され、分子生物学者と交流する中で、さまざまな情報が直接手に入るようになった。私が採用された理由も、少しずつ分かってきた。驚いたことは、予想以上に数理モデルが新しい手法として、期待されていることだった。私が研究生活に入ったころとは、ずいぶん状況が変化している。つまり分子・発生生物学の方法は、ある種の飽和をしている、というのである。先ほど書いたように、分子・発生生物学は方法論として大きく成功した。発生や形態形成に関わるメカニズムである、分子の振る舞いに関する知見は、多く得られるようになった。しかし生物学の目標は、生命現象の理解である。形態形成現象や生理的反応などの、細胞レベル以上の複雑な生命現象については、相変わらず多くが手付かずのままだ。ミクロスコピックな分子生物学的方法を使っている限り、これらの高次生命現象は解けないのではないか、という閉塞感が多くの分子生物学者の間には、生まれているのだそうだ。数理的方法は、この閉塞感を打開する突破口になれないか?と期待されているのである。長期的な展望にたって分子生物学の将来を考える、学会のトップの人ほど、その期待を抱いているようだった。

期待されることは喜ばしいが、同時に数理モデルに対する理解が、本当に進んでいるわけではないことも分かった。つまり、ほとんどの分子生物学者は数理モデルの中身を理解しないまま、未知の方法の可能性に対して、不確かな期待を抱いているのである。また数理モデルに、バイオインフォマティクスのような技術的役割を、期待している人も居た。バイオインフォマティクスについては、昨年の数理生物学会で企画シンポジウムを行い、またその後にニュースレターでも解説をしたので、ここで詳しい説明を繰り返すことは避ける。バイオインフォマティクスは遺伝子の配列解析や、膨大な実験情報をデータベースとして提供する、という形で分子生物学に直接役に立つ方法として、高く評価され成功している。数理モデルに対しても、ある種の予測生成装置のような役割を期待する人もいる。しかし、数理モデルの本質的な役割が、「理解を助ける」ことだとすると、ツールを提供するという直接的な要求に答えることは、少し厳しいかもしれない。

またもう一つ驚いたことは、分子生物学者は一般的に研究の評価を結論づけるのが非常に早いということだった。例えば数年前に生体分子のシミュレーター研究が、大きく取り上げられ注目された時期があった。その時は、計算機を使う方法が近いこともあり、私も彼らの研究を強く意識した。しかし、現在の分子生物学の(トップの)研究者の間では、それらシミュレーター研究について「新しい成果をほとんど挙げなかった」という評価ができつつある。私自身は、シミュレーションするという作業を通じて何か成果を挙げられるのか、半信半疑ではあるのだが、プロジェクトが始まって数年で評価が固まるのは、いくらなんでも早すぎるのではないか、と思う。分子生物学は(特に方法論が完成してからは)、非常に速いスピードで発見を繰り返してきた学問なので、成果を短時間で挙げることに対する要求も強いのだと思う。

(4)これから

自分が置かれたこのような状況を考えたとき、少しでも早く実験生物学者に直接アピールするような成果を挙げなければいけないと思う。現在の自分には、チャンスも与えられているが、同時に試されてもいるのだと思う。基生研には、国内の一級の実験生物学者がそろっている。彼らの厳しい評価基準において、成果を挙げなければいけない。一方で、実験生物学者に対し、数理的手法について、より良い理解を求める必要があるとも考える。実験生物学を強く意識したとき、数理生物学者が実践すべき事柄は、これら二種類あると思う。

まず、生命科学から現在期待されている数理モデルの役割とは、実験的に検証可能な予測を導くことだ、と意識しなくてはいけない。実験的に分かっている事実を後付で説明するような数理モデルや、可能性の一つを挙げるだけのシミュレーションでは、実験生物学者からの評価も低い。強力な予測を理論的に導くことは困難ではあるが、不可能ではない。特に、モデル研究と実験の間でコミュニケーションが十分になされ、問題意識が共有されれば、可能だと思う。

私は、数理的な研究結果を生物学的に解釈する過程が、非常に重要なポイントだと思う。実験研究者からの批判として、一般に数理モデルは単純化され抽象化されすぎて、現実の生物現象と結びつかない、という意見を耳にする。しかし解析の可能性や結果の一般性を考慮すると、数理モデルがある程度抽象化することは避けられない。むしろそこからどういう生物学的情報を引き出すか、という作業の方が重要だと思える。また、良い解釈というのは理論屋だけでは限界があり、実験研究者も加わった方が、可能性が広がる。理論と実験を組み合わせて成果を挙げた研究はいずれも、モデルの解読の仕方が優れているように思う。

一方で、生物学的にすぐには役に立たないように見える、基礎研究も重要である。実験生物学者には、そういった研究の重要さについて、理解を求めていきたいと思っている。分子生物学を中心とするミクロ生物学は、実証科学として発展してきた事実がある。理論と実験を融合させようとしている実験研究者にしても、「理論的に予測されたものが、最後に分子的実体としてつかまれば成功」、という立場である。私は実証科学の枠に縛られる必要は無いのでは、と考えている。つまり予測を与えたに過ぎない(検証されていない)理論であっても、その研究が検証実験や追試研究を呼び込むほどに魅力的であれば、それは「分子生物学として」重要な価値がある、と思うのである。例えばTuringの拡散不安定性は、「その分子的実体を探したくなる魅力を備えた、優れた理論分子生物学だ」と言えるかも知れない。もちろん現在では、数理モデルにそのような実績がまだ少ないため、モデルに理解のある実験生物学者に話しても、このアイデアにはなかなか同意してもらえない。しかし、魅力的な理論研究が増えてジャンルを形成するほどになったら、分子生物学や発生生物学の充実ももっと進むのではないか、と思っている。

以上、現在でも動的な状況であるが、自分なりに解釈を加えて書いた。乱筆乱文の上、ずいぶん偉そうなことも書いてしまったし、間違った解釈もあるかもしれない。この文章が、誰かの目にとまり、分子生物学や発生生物学分野の数理的研究に対する興味を、少しでも喚起することがあれば、嬉しく思う。